Pour être économiquement viable en tant qu’entreprise, les sociétés de production doivent miser sur la fiction et travailler étroitement avec la télévision.

Comment vit-on du cinéma en Suisse romande ? Les boîtes de production, dont on entend souvent qu’elles sont trop nombreuses, tirent-elles toutes leur épingle du jeu ? Produire des films dans un marché entièrement subventionné, est-ce viable ? Ces questions, une étude de l’association genevoise Fonction:Cinéma tente d’y répondre en analysant les budgets de tous les films ayant reçu de l’argent public grâce à Cinéforom entre 2012 et 2017.

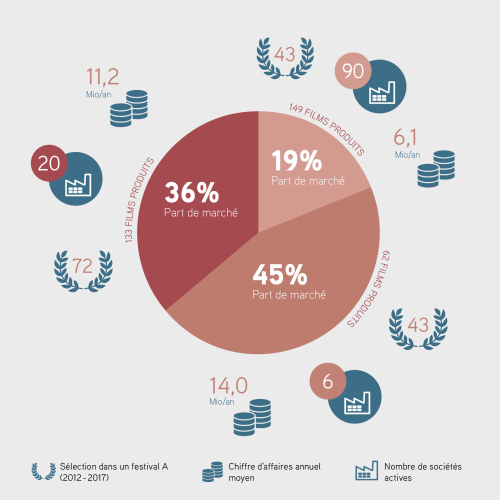

Seules six des 116 sociétés incluses dans l’étude sont considérées comme économiquement viables sur toute la période, parce qu’elles génèrent un chiffre d’affaires supérieur à 1,3 million de francs par année (voir encadré). Les sociétés se rémunérant sur les budgets des films, pour atteindre ce palier, elles doivent produire au moins une fiction. L’Office fédéral de la culture indique que la médiane du coût de réalisation des longs métrages de fiction se situe entre 1,5 et 2,5 millions de francs ; celle du documentaire est à 530'000 francs. Un deuxième groupe, la « classe moyenne », regroupe 20 sociétés dont la marge leur permet d’être partiellement viables, les 90 autres structures ne le sont tout simplement pas.

Trop de boîtes, trop de films ?

Un paysage économique dans lequel six sociétés captent 45% des fonds et 90 autres seulement 19% est-il sain ou les microstructures devraient-elles tout simplement cesser d’exister ? « Les trois groupes doivent cohabiter et ont tous une raison d’être », affirme Pierre-Adrian Irlé, producteur chez Jump Cut Production et auteur de l’étude. Certains projets sont viables pour une seule personne, à la fois autrice, réalisatrice et productrice. Les petites associations et les indépendant·e·s contribuent donc largement à la création de documentaires et de courts métrages, deux formes aux budgets souvent modestes.

Ces films ne se feraient pas dans une structure plus grande parce qu’ils ne seraient pas rentables économiquement pour une société, précise Pierre-Adrian Irlé. Dans un contexte où l’on déplore l’encombrement sur les écrans, ne ferait-on pas mieux de ne pas subventionner ces films précaires ? « On a décidé, dans notre société, de se payer une culture, avec des fonds destinés au cinéma. Dans le système actuel, on finance des films dont les commissions de sélection pensent qu’ils ont une raison d’exister. C’est un système plutôt démocratique, qui se base sur un vote. Même si un film est peu vu, il a été entériné par le système. Et tous les films ne sont pas destinés à être vus par le plus grand nombre. Certains ont un but de formation : ils permettent à une relève technique et artistique de se dessiner » et de produire ensuite, peut-être, des films à plus grand public.

Le système actuel permet aux films de la relève et aux projets atypiques ou précaires d’exister, un choix politique que leur réussite artistique justifie. Avec seulement 19% de l’argent public, les microstructures sont autant sélectionnées dans les festivals A que le groupe de tête. Une forme de « rentabilité » soulignée par Fonction:Cinéma : « Les sociétés non viables, qui évoluent dans une réalité non comparable à celle du groupe 1, s’en tirent admirablement bien compte tenu de leur fragilité des et des faibles budgets des films produits. »

Documentaire et séries télévisées

Les chiffres montrent clairement que la production de fictions est positivement corrélée avec la viabilité des sociétés. Plus chères, elles génèrent mathématiquement plus de revenus. Le documentaire, reconnu internationalement et locomotive culturelle du cinéma suisse, est beaucoup produit dans les structures des deuxième et troisième groupes et donc, pour le dire de manière lapidaire, faire du documentaire n’est pas une activité économiquement viable pour une entreprise. Pour Fonction:Cinéma, le « problème est structurel : les sociétés qui produisent moins ou peu de fictions sont en difficulté chronique ». L’association souhaite que les moyens alloués au documentaire soient accrus, notamment à la télévision, qui investit actuellement 1’265’000 francs.

La professionnalisation à laquelle la branche aspire se construit donc autour de la fiction. La politique de la RTS, qui souhaite à terme produire au moins deux séries par année, a eu un effet de concentration sur quelques sociétés. On reconnaît notamment Point Prod en tête de course, avec près de 25 millions de chiffre d’affaires en six ans, dont 70% grâce aux fictions TV : « Port d’attache », « A livre ouvert », « Anomalia » ou « Quartier des banques » dont la seconde saison est en préparation. Cette politique a aussi stimulé des sociétés moins habituées à ce format comme Intermezzo qui s’apprête à tourner « Bulle », ou la société de Pierre-Adrian Irlé, Jump Cut, qui a produit « Station Horizon ».

« Au moment où cette politique a été initiée, il y avait peu de sociétés avec les reins assez solides pour produire des projets d’une telle envergure, mais le marché s’est adapté et les sociétés ont progressé. » Il en est sûr, le nombre de sociétés prêtes à mener des projets de séries va augmenter. On peut imaginer qu’il y aura dans quelques années une dizaine de boîtes en Romandie capables de produire des séries ou qui l’auront fait au moins une fois. Pour Pierre-Adrian Irlé, l’effet de concentration va s’essouffler et l’écart d’expérience se réduire : « Il y aura toujours des sociétés plus grandes, qui font plus de développement, plus de coproduction, se concentrent plus sur la fiction, mais on ne verra plus de situation où la première société fait quatre fois le chiffre d’affaires de la deuxième. »

La solution : le flux ?

La création de Cinéforom en 2011 a mutualisé les différents fonds romands, avec le but avoué de consolider le tissu entrepreneurial audiovisuel. L’étude de Fonction:Cinéma juge que ce but est atteint, mais que la classe moyenne n’en a quasiment pas profité. Ces sociétés, souffrent-elle de leur situation ? Souhaitent-elles augmenter leur chiffre d’affaires et assumer les contraintes et les responsabilités qui vont avec ? Pierre-Adrian Irlé fait avant tout remarquer que « toutes les sociétés du groupe 2 ont du staff » et fonctionnent donc comme des entreprises, pour la plupart depuis plus de dix ans. Il ajoute qu’elles « aspirent si ce n’est à grandir, en tout cas à avoir plus de visibilité financière, à travailler sans avoir le couteau sous la gorge ».

Fonction:Cinéma est claire, « cette étude attire l’attention avec objectivité sur la précarité de l’ensemble des producteur·trice·s romand·e·s. Nous sommes conscients que seule une augmentation des moyens, et notamment par une contribution significative des fournisseurs d’accès à la production indépendante au niveau national, pourrait véritablement changer cette réalité. »

Si la manne financière n’augmente pas, un autre espoir est que la télévision sous-traite plus de magazines – d’émissions de flux – qui permettraient de générer des revenus réguliers. Pierre-Adrian Irlé, qui chausse à nouveau sa casquette de producteur, assure en avoir très envie, même s’il s’agit de collaborer avec des métiers différents à la grammaire différente : « Cela reste de la narration et beaucoup de producteur·trice·s seraient bien plus heureux de produire une émission de flux que des films horlogers. » La SSR a en tout cas émis cette idée au lendemain de la votation sur l’existence de Billag.

▶ Texte original: français

Que veut dire « viable » ?

Le marché romand finance chaque année en moyenne 74 productions avec 32 millions de francs, dont plus de la moitié provient de la RTS et de Cinéforom. Pour être théoriquement viable, l’étude a calculé qu’une société devait générer au moins 1,3 millions de chiffre d’affaires, donc une marge de 200’000 francs, permettant de payer un·e producteur·trice à plein temps, un·e assistant·e à mi-temps, des bureaux et des frais. Les chiffres analysés dans l’étude ne prennent en compte ni la double casquette des producteur·trice·s-réalisateur·trice·s ni les revenus d’autres activités, comme les films institutionnels ou la publicité. L'étude donne-t-elle alors une idée correcte du paysage économique ? Pour Pierre-Adrian Irlé, puisqu’il n’y a « pas une économie du film basée sur des investissements privés, les chiffres auxquels on a accès reflètent en très grande majorité la réalité. »